自動車のユーザーは車検の有効期間が切れる場合、それ以降も使用する場合には、最寄りの運輸支局や自動車検査登録事務所で車検の更新の検査を受けなければなりません。

検査は、有効期間の切れる1カ月前から受けることができます。

また、車検は全国どこの運輸支局や自動車検査登録事務所でも車検を更新することができます。

一ヶ月前だと車検の有効期間が、前回の有効期間後に2年延長されます。

一ヶ月前より5日前に車検を行うと、その日数分(5日分)が削られ損をすると言うことになります。

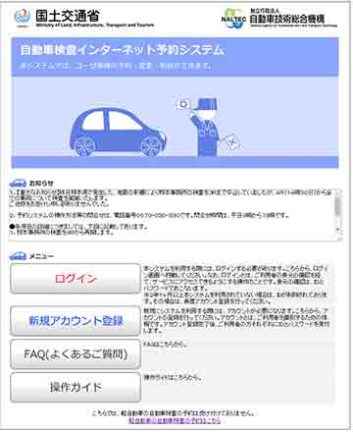

ユーザー車検の予約

車検を受けるためには検査の予約が必要で、受検する14日前から前日までの間に、インターネットで予約する事ができます。

車検を受けるためには検査の予約が必要で、受検する14日前から前日までの間に、インターネットで予約する事ができます。

車検日の予約を行うと5桁の予約番号が示されますので、メモ帳などに記入して当日まで保管して置きます。

車検の有効期間が切れてしまっても更新の検査は受けられます。

車検切れの場合には、市町村役場などで「仮ナンバー」を借りますと検査場まで走行出来るようになります。

予約をしても事情により受検できなくなった場合にはキャンセルすることもできます。

車検の予約は>>>インターネット自動車検査予約システムで行ってください。

車検の受験日には、予約の時間に遅れたりすると受検が出来なくなる可能性もあります。

ユーザー車検を受検する場合に必要な書類

-

自動車検査票

必要事項を黒色ボールペンで記入の上、右欄に手数料の自動車検査登録印紙と自動車審査証紙を貼付します。

この検査票にインターネットで予約した「予約番号」を記入します。

自動車検査登録印紙は、小型車(5ナンバー)と普通車(3ナンバー)とも同じ「500円」、自動車審査証紙は「小型車 2,000円」「普通車 2,100円」と違いがありますので購入時には注意が必要です。

この用紙は受験時の車検場のコース内で使用するもので、運輸支局内の受付窓口などで無料配布されています。

印紙と証紙は運輸支局近くの自動車会議所又は自動車会館内の販売所窓口で購入できます。 -

重量税納付書

必要事項を黒色ボールペンで記入の上、重量税印紙を購入して自動車重量税印紙貼付欄に貼付します。

納付金額が分からない場合には窓口で車検証を提示してお聞き下さい。

自動車重量税印紙は運輸支局近くの自動車会議所又は自動車会館内の販売所窓口で購入できます。用紙は窓口で無料配布しています。 -

継続検査申請書(OCRシート)

継続検査申請書「専用3号様式」又は「第3号様式」に必要事項を鉛筆とボールペンで記入し、提出ます。

申請人の使用者欄には自動車検査証(車検証)に記載されている使用者の氏名・住所(黒のボールペンで)と認印または署名が必要になります。

申請書は、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で無料配布しています。(2017年1月より) -

自動車検査証

ユーザー車検を受検するには、自動車のグローボックスなどに保管してある自動車検査証(車検証)が必要です。

自動車検査証を紛失した場合は、自動車検査証の再交付手続が必要になります。 -

納税証明書

自動車税を滞納している場合には車検を受検されません。

自動車税を滞納していないことを証する自動車納税証明書を提示しなければなりません。

証明書を紛失した場合には、県税事務所の本所又は支所などに出向き車検証をお持ちに再発行の続きを行ってください。

平成27年4月から登録自動車は、国の継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示は不要になりました。

※自動車税を納付後、システムに反映されるまで約4週間ほど必要なります。

約4週間過ぎてない場合は、納税証明書の提示が必要になります。

軽自動車や小型二輪自動車は、納税証明書の提示が必要になります。 -

自賠責保険証明書

自賠責保険と言えば、自動車の購入時や車検の継続検査などで、強制加入が義務づけられている強制保険です。

自賠責保険は、次の車検の有効期間をカバーする自賠責保険に加入する必要があるので、通常は24ヶ月(17,650円)の金額になります。

受験時には新旧の自賠責保険証明書が必要になります。(車検が切れていない時)車検切れで自賠責も切れている時には、25ヶ月(18,160円)が必要です。

自賠責更新などは運輸支局近くの自動車会議所又は自動車会館内窓口で加入更新できます。

-

点検整備記録簿

定期点検整備の項目にそって、点検整備後に必要な項目にチェックを入れ、さらに点検項目以外にも記入します。

定期点検整備の時期は検査(車検)の前後を問いませんので、検査合格後に点検整備を行う場合は、定期点検整備記録簿の提示は必要ありません。

-

運輸支局の窓口

ユーザー車検を受検する場合に必要な書類に記入出来ましたら書類を順番にクリップで固定します。

車検日当日に検査コースに並ぶ前に運輸支局の検査窓口に書類を提出して、書類の確認をしてもらいます。 -

検査 合格

受験の合格後には、運輸支局の窓口に提出して、新しい車検証とステーカーが交付されます。

ステッカーは、フロントのウィンドーガラスにある旧ステッカーを剥がして新しいステッカーを貼り付けます。 -

検査 不合格

検査で不合格になった場合は、午後4時までの間に再検査が行えます。

再検査は2回まで受けられます。

不合格の箇所を整備後にコースに並びコース入り口の右側のインターホーンで検査員に不合格の箇所を伝え検査員の指示に従って下さい。

後日改めて再検査を行う場合には、運輸支局の検査または登録窓口で「限定自動車検査証」の交付(無料)を受ける事が出来ます。

この交付を受けることで、次回の再検査日の予約は15日以内であれば予約手続は不要になります。

検査は不合格の箇所のみの検査になります。

しかし、自動車検査票と検査申請書が新たに必要となり、自動車審査証紙の購入が必要になります。 -

検査の受付時間と検査時間

受付の時間 検査の時間 1 ラウンド 8:45~10:15 9:00~10:15 2 ラウンド 10:15~11:45 10:30~12:00 3 ラウンド 12:45~14:15 13:00~14:15 4 ラウンド 14:15~15:45 14:30~16:00 -

定期点検整備を行わない場合は、行った場合と比べ、

自動車の故障などのトラブルが起こる可能性が大きい事は間違いありません。

そこで、検査を受ける前には消耗品の関連部品などについては、最低限のチェックが必要になります。

しかし、点検整備を行ったとしてもトラブルが全く無くなる分けではありません。